きょう、友人と一緒に埼玉まで来たのは、鶴ヶ島市で行なわれる

この行事は高速道路の鶴ヶ島ICからほど近い

実は友人とこの祭りを観るのは2度目。前回は1984年だったのでもうずいぶん前になる。その時は、龍神神輿の出発地となる白髭神社付近の田んぼの中の道に適当に路上駐車して神社に参詣したあと、早めに池に移動して最前列で祭りを観賞した。でも最前列をキープして祭りを観賞したことは良い思い出だけではなかった。まず、席などがあるわけではないから横や後ろから押されて場所を維持するのがかなり大変だったし、夏の暑い盛りに身動きせずにいるので汗だくになりそれがとても気持ち悪かったという記憶が残っていた。

その頃と現在では気候が違う。当時まだ若く体力にみなぎっていたときでも暑さでキツかったので、もう祭りを最前列で観るというのは無理だろうと友人と話し合い、神輿が池に暴れ込むギリギリの時間に行こうということになった。

駐車場は協力企業や役場などが開放するのだが、私たちは長久保小学校に駐車。駐車場はあまり混んでおらず楽々と駐車できた。そこから雷電池までは徒歩15分。

それで、着いてみたらこの状態である。池は少し低くなってのでほとんど見えない。前回、場所取りした水際は人垣でまったく近寄れず、比較的人ごみの薄い平場に立つのが精一杯だった。まぁギリギリで来たから仕方ないか。

それでも気温が高くてキツイ。実際、熱射病で倒れる人がかなり出ていて、私たちが立っていたすぐ近くでも人が倒れたし、救急車はひっきりなしに来ていた。

これは率直な意見なのだが、今の日本の気候でこの祭りをこの場所この時期に開催するのは無理があるのではないかと思う。県知事や市長、開催者の幹部席は屋根があり快適に祭りを観賞できるが、開催側の人も一度一般の立場で参加してみてほしい。

無理を承知で言うが、池の外周360度に仮設の有料観覧席を建てて席指定にすべきだと思う。暑いのはしかたないとして、見えないのよ。阿波踊りなども有料桟敷があるからまともに観れるのだ。

以前は南側の水辺からも観覧できたけれど、今は立入禁止になった。斜面で転倒事故でもあったのか。そのせいでビュースポットが限られていて、とにかく見えない。

実際ここに集まっていた群衆で祭りの様子を肉眼で見られた人って1割もいないんじゃないかな。特に子どもや女性は背が低いから大変だったと思う。

と、感想はここまでにして、祭りの様子を見ていく。

雷電池は南側が崖になっていて、巡行してきた龍神神輿は崖の上で待機中。もし龍神を近くで見たかったら、巡行時に道ばたで見ればよい。その代わり場所取りはできなくなるが・・・。

近くで見るとこんな感じ。

(1984年撮影)

神官が群馬県板倉町の雷電神社から運んできた水を池に注ぐ。伝承によれば、元々この池は大きかったが開発が進んで小さくなり龍神は板倉の雷電神社に移ってしまったのだという。その水を持ち帰り雨乞いをするようになった。

(1984年撮影)

水送りが終わるとほら貝の合図と共に龍神が池に暴れ込む。斜面なので勢いがつきすぎないように押さえる人が大変だ。

龍神の長さは30m以上あり、巨大だ。担ぎ手は300人ほどだという。

鶴ヶ島市は衛星都市で人口も増えているようで、担ぎ手は若い。4年に1回の祭りなので、順番を変えたとしても頭のほうを担げずに終わる人もいそう。

龍神はとぐろを巻きながら池の中へ入っていく。

ときどきうねるようにウェーブする。

でも重たいのか、力強さがない。

たぶん担ぎ手の人たちも暑さで相当参っているのだろう。

突然、龍神の解体が始まる。

実際は刀で龍神を斬り殺す場面があるのだが、何も見えない聴こえない。

龍神を害することで怒らせて雨を降らせようというストーリーなのだ。

龍神の身体は主に藁でできているのでそれが池に散乱。

湿田の稲刈りみたいな感じだ。

龍神は骨だけになった。

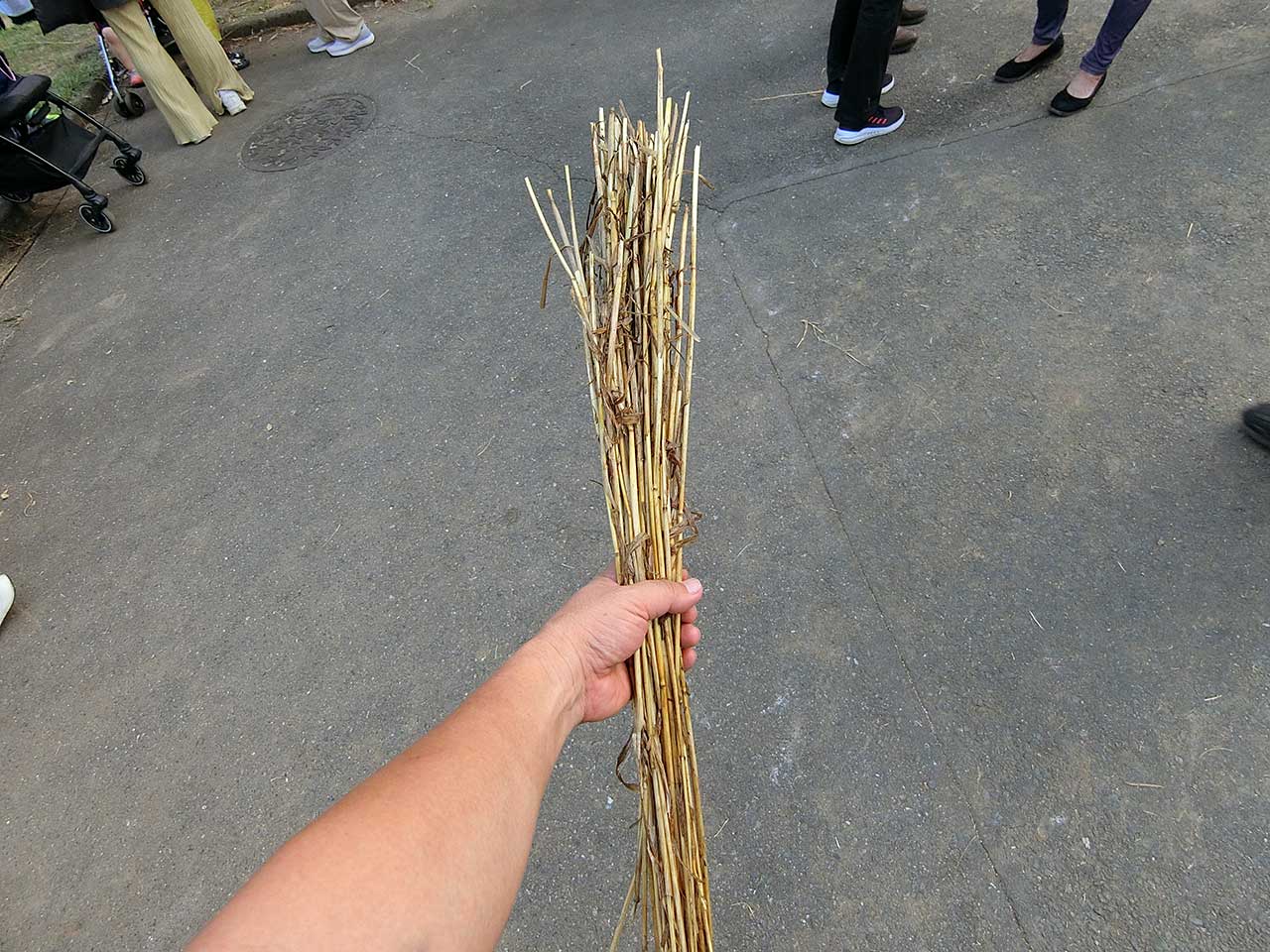

龍神の残骸は観覧者に配られる。

形のある部分は奪い合いになるが、藁の部分はふんだんにあるので誰でも手に入れることができる。

ウチは持ち帰って家庭菜園に敷いた。

南側の崖上には雷電神社が勧請されている。

社殿はこじんまりとしている。

短い時間だったが、暑さと人いきれでかなり消耗した。友人はこのあと白髭神社にお参りしたが、私は車の中で休憩。

たぶん残りの人生でこの祭りを見に来ることはもうないだろうな・・・。

なお、祭りの全容については姉妹サイトの珍寺大道場でかなりがんばった取材をしているので、そちらを見ていただくのがよさそう。

(2024年08月04日訪問)