この神社、小山の山頂にあるのだがカーナビ代わりに使っているGoogleMapsでは参道がどこにあるのかわからない。

はじめ、道路が山ぎわに接したところで「ここか!?」と登りかけたのだが、どうもおかしい。

そのまま車を進めると神社のある山塊からは遠ざかるが、広い駐車所がある。

そこに車をとめてあとは徒歩だ。

駐車場があるとはいえ、神社のへの登山口はちょっとわかりづらい。

土のうが積んである場所がどうやら怪しい。

登り口には鳥居がないが、石門があるのでここで間違いはないだろう。

登り始めるとすぐに立派な石段が現われる。

何もない山の神社かと思いきや、かなり立派な石段だ。

でも途中から石段はなくなり、鳥居があるあたりは桧の根を跨ぎながら登る状態となる。

鳥居の横には納札所。

なぜこんな社殿から離れた場所に造った?

鳥居をくぐると参道は急になり、想像以上に歩きにくい。

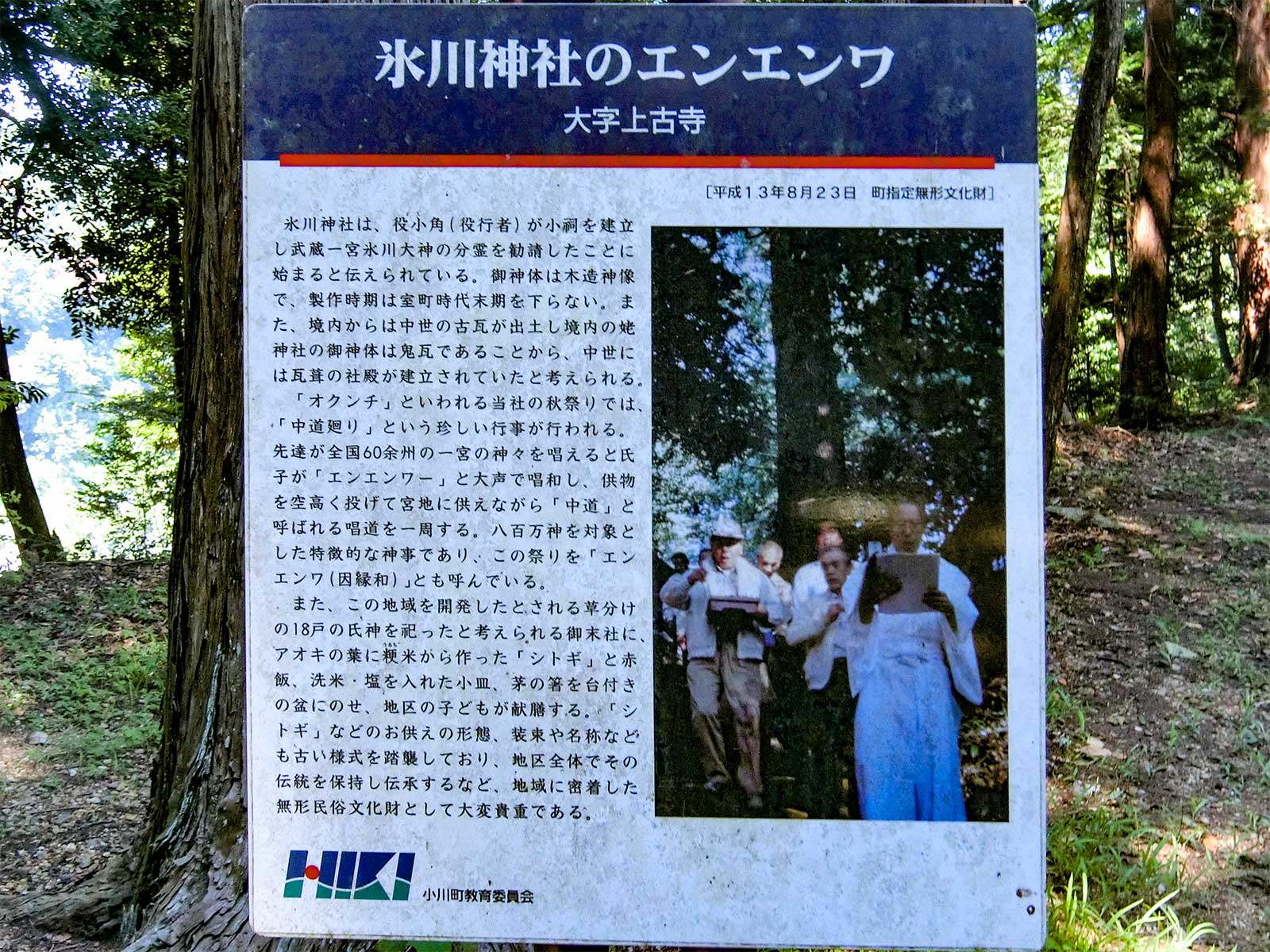

境内の手前にこの神社の特徴についての説明があった。

社殿は尾根の小さなピークにあり、その山頂を巻くように中道と呼ばれる通路があるという。

この円周状の通路で中道廻り(エンエンワ)という神事が行われるという。

神事では神官が円周の通路を進みながら、全国の一宮の71柱の神の名前を呼び、シトギという御供を散布する。その際、「エンエンワー」と唱和するというもの。

語源は「因縁和」という説がある。

その神事に倣って、境内に入る前にまず中道を廻ることにする。

とはいえ、前回の神事から10ヶ月たっているため、道が落ち葉や草でよくわからない。

歩きやすそうな道を選んでいたら、いつのまにか林業の作業道に出てしまった。

この奥の日当たりのある斜面の木を伐採したときの道のようだ。ここは間違い。

もう一度参道までもどって、今度は踏み分け道を探して進む。

この細い踏み分け道が中道だった。

中道は神社の社殿を中央に見ながら、山を巻いていく。

拝殿の裏側あたりは植林地の中になるので雑草などもなく歩きやすい。

途中には特に祠や遥拝所のような場所もなく、ただ細い踏み分け道があるだけ。

でもこういう原始的なところが逆にいい。

ひと回りして参道に戻った。

ではこれから神社の境内に入ってお参りしよう。

拝殿へ。

拝殿の内部。

奥に本殿がわずかに見える。たぶん神明造りだ。

拝殿の背後には覆屋があるのだが、覆屋も神明造り。

つまり神明造りの中に神明造りがあるという二重構造。

拝殿は妻入りで、正面が入母屋、背後が切妻という変わった造り。しかも両壁面も格子という過剰な採光重視。

本殿の覆屋には鳥小屋みたいな小さなくぼみがある。

これ、以前に鎌形八幡で見たやつだ。

案内板によれば、この地域を開発したとされる草分けの家の氏神を祀った末社なのだという。

じゃあ鎌形八幡にあったのも末社だったのか。

本殿の背後に大きな額が奉納されていた。

「奉納 明治二十一年(?)」文字がわずかに読み取れるが主文はほとんど読めない。

だいぶキツツキに痛めつけられている。

拝殿の右側には社務所。

社務所の内部。

社務所の左側には2つの建物がある。

境内配置図によれば手前が三社、奥が八坂社ということだが、実際には手前は掃除用具などを入れた倉庫、奥は神輿庫だった。

配置図によれば雷電社。

拝殿の左側には小祠が3つつながった長屋がある。

配置図によれば、左から姥神社、天手力男社、稲荷社とのこと。

その横には木曽御嶽3点セットの石塔。

先ほどの腰越氷川神社にもこの3点セットがあった。この地方では多いのかな。

本殿の左奥にも3部屋の末社の長屋があったが、これは配置図には描かれていない。

しめ縄もかかっていないので末社の空き家か。

(2024年08月04日訪問)