続いて、小川和紙体験学習センターという施設へ来てみた。

この建物は昭和11年(1936)に建てられた、埼玉県立小川製紙研究所、いわゆる「試験所」で現在は資料展示と体験施設になっている。

小さな学校ほどもある施設で、多くの部屋がある。その名前「恒温恒湿質」、「煮熟室」、「水洗場」などは和紙の製造工程にも関係するので着目しておきたい。

もともと、原料のコウゾの樹皮を川で洗ったので最初の試験所は槻川上流の腰越地区にあったのが市街地に移転してきたようだ。

木造で古いがしっかりした建物。

事務室。

当時は豪華な施設だったろう。

円窓など意匠も凝っている。

事務室前の廊下。

右側は会議室が3室、左側はたぶん食堂、厨房だった部屋。

トイレ。

一応、中も見ておく。

こういう画像がいつか貴重になるかもしれないので。

展示は小川和紙の歴史に関するパネル展示が中心。製造機材などの展示はない。もしかすると、奥の並びの実習室にはあるのかもしれないが、見学できなかった。

小川町の製紙がいつごろ始まったのかは明確な文献が見つかっていなくて、明確になるのは近世の検地の記録から。江戸中期には地域に750戸の製紙従事者があったことがわかる。

江戸時代には和紙は自由に販売できず、一部の問屋の専売だったため産地は利益を上げられず不遇の時代が続いた。

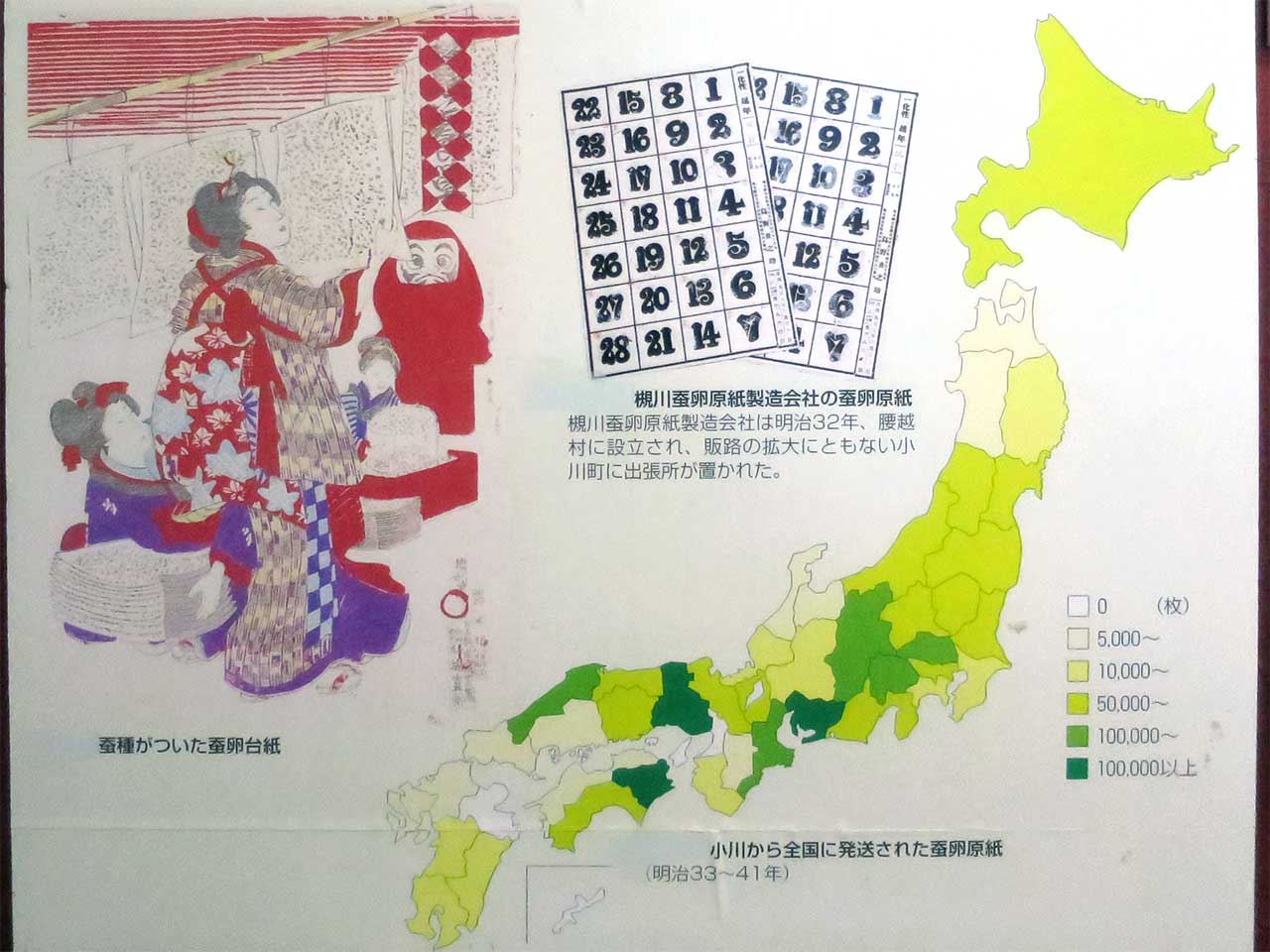

明治維新後は自由化し、小川和紙は全盛期を迎える。大正時代10年ごろには1,000戸強が従事していたという。蚕種の産卵台紙は丈夫な和紙でできているが、販路は全国に及んだようだ。

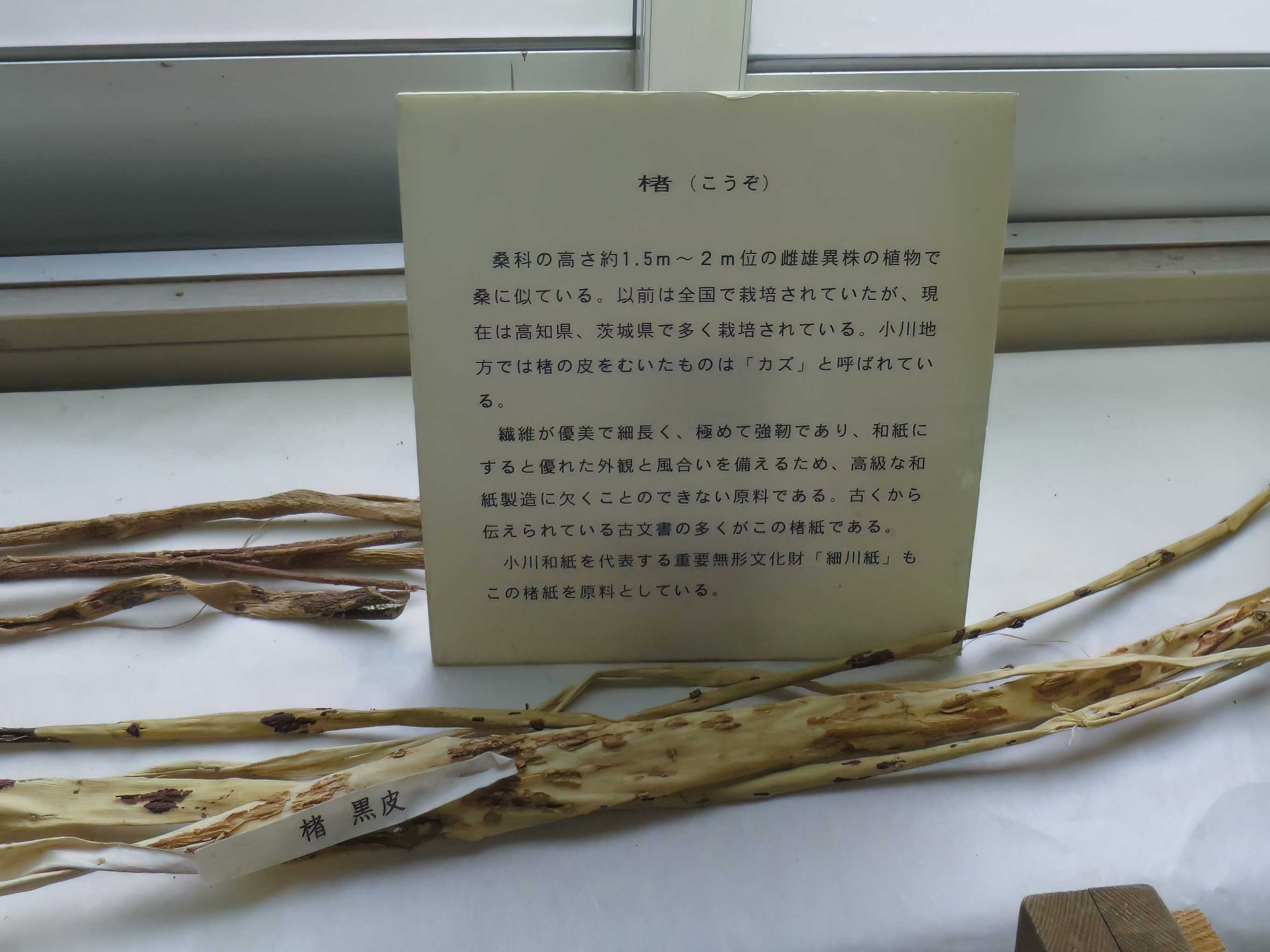

和紙の原料には主に、

過去には群馬県と秩父地方で作られたコウゾが使われたが、現在は高知県で生産されているそうだ。他の産地は那須地方、中国、タイ、パラグアイなど。現在はこのあたりじゃ作られてないんだ・・・。

実際、あまりコウゾ畑を見かけない。

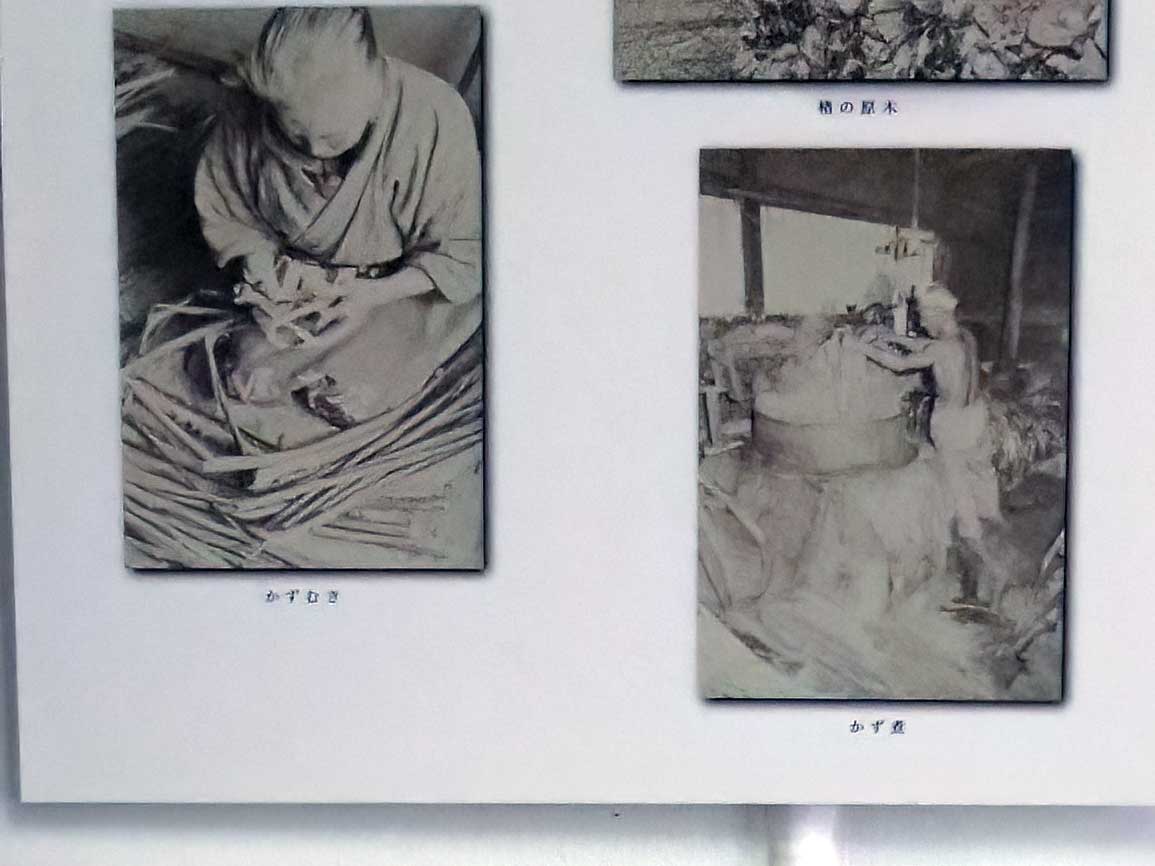

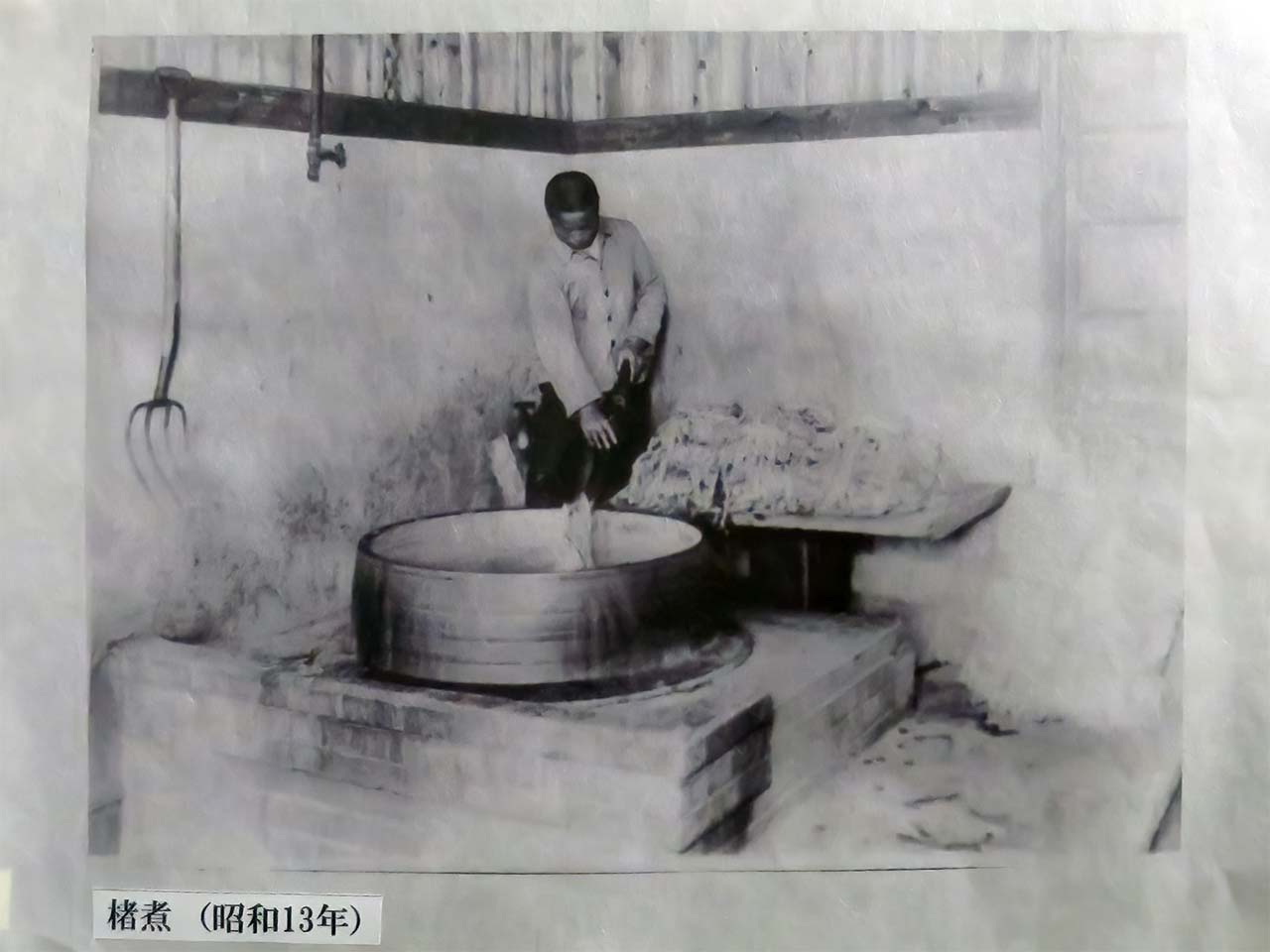

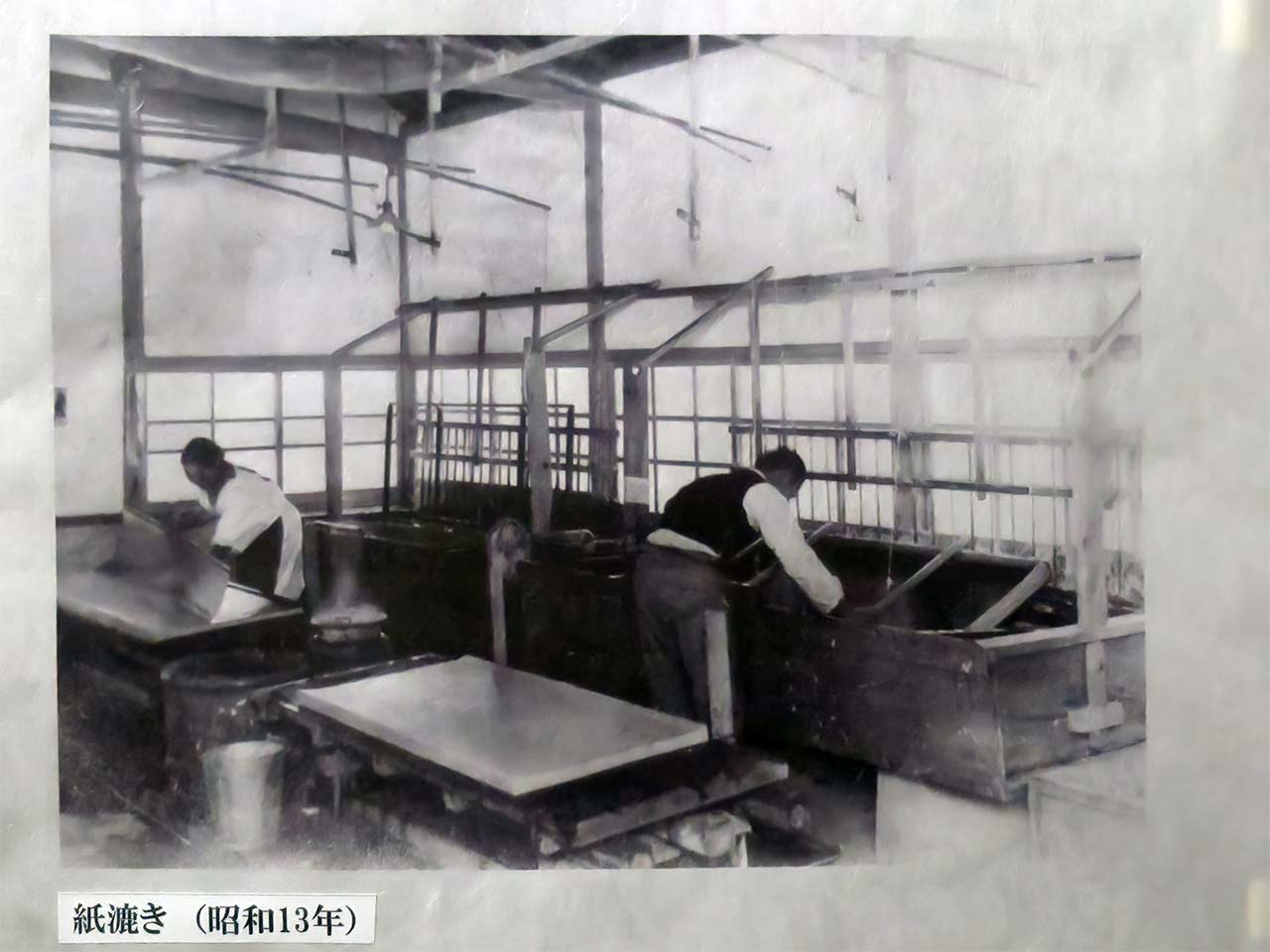

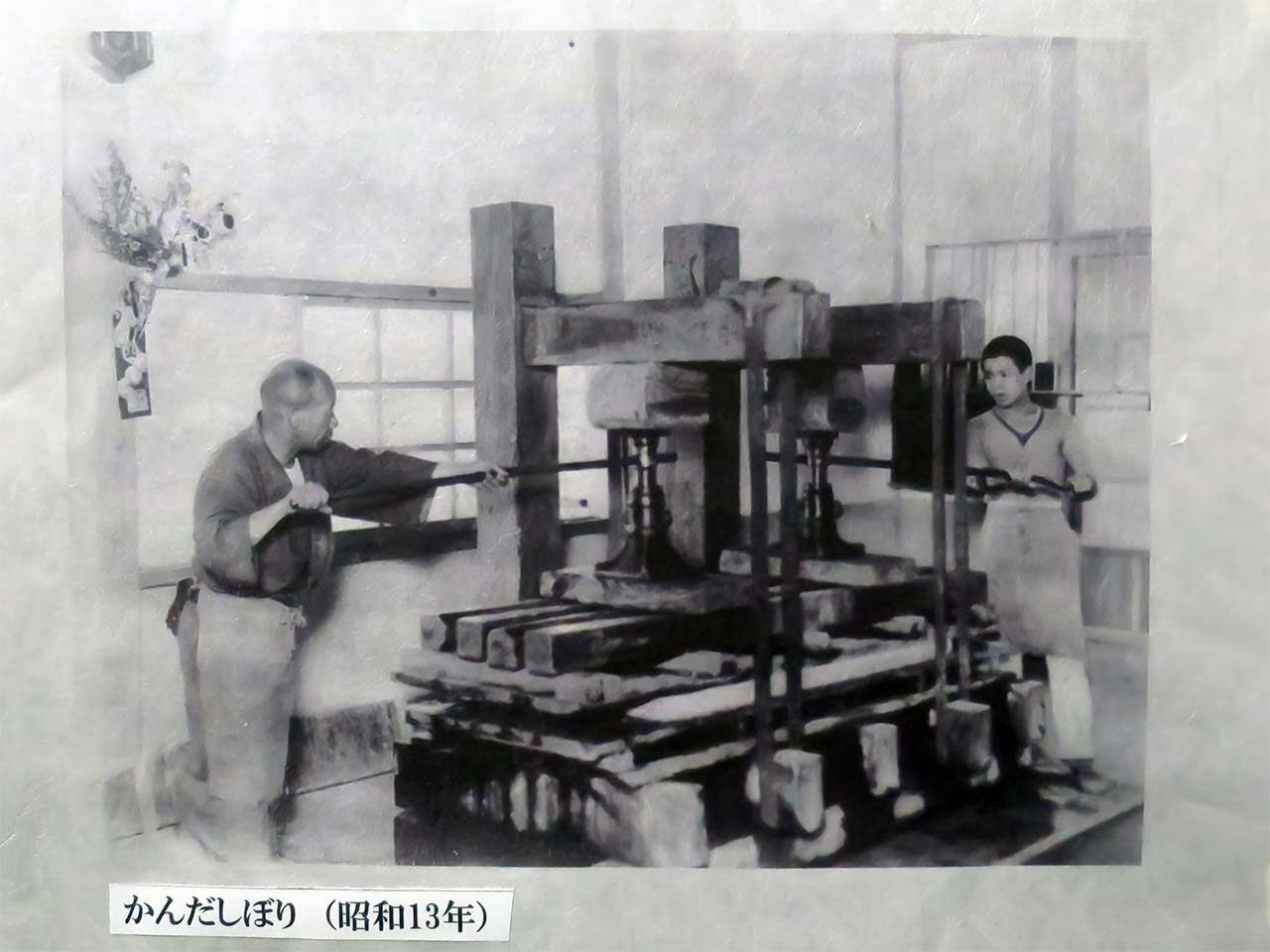

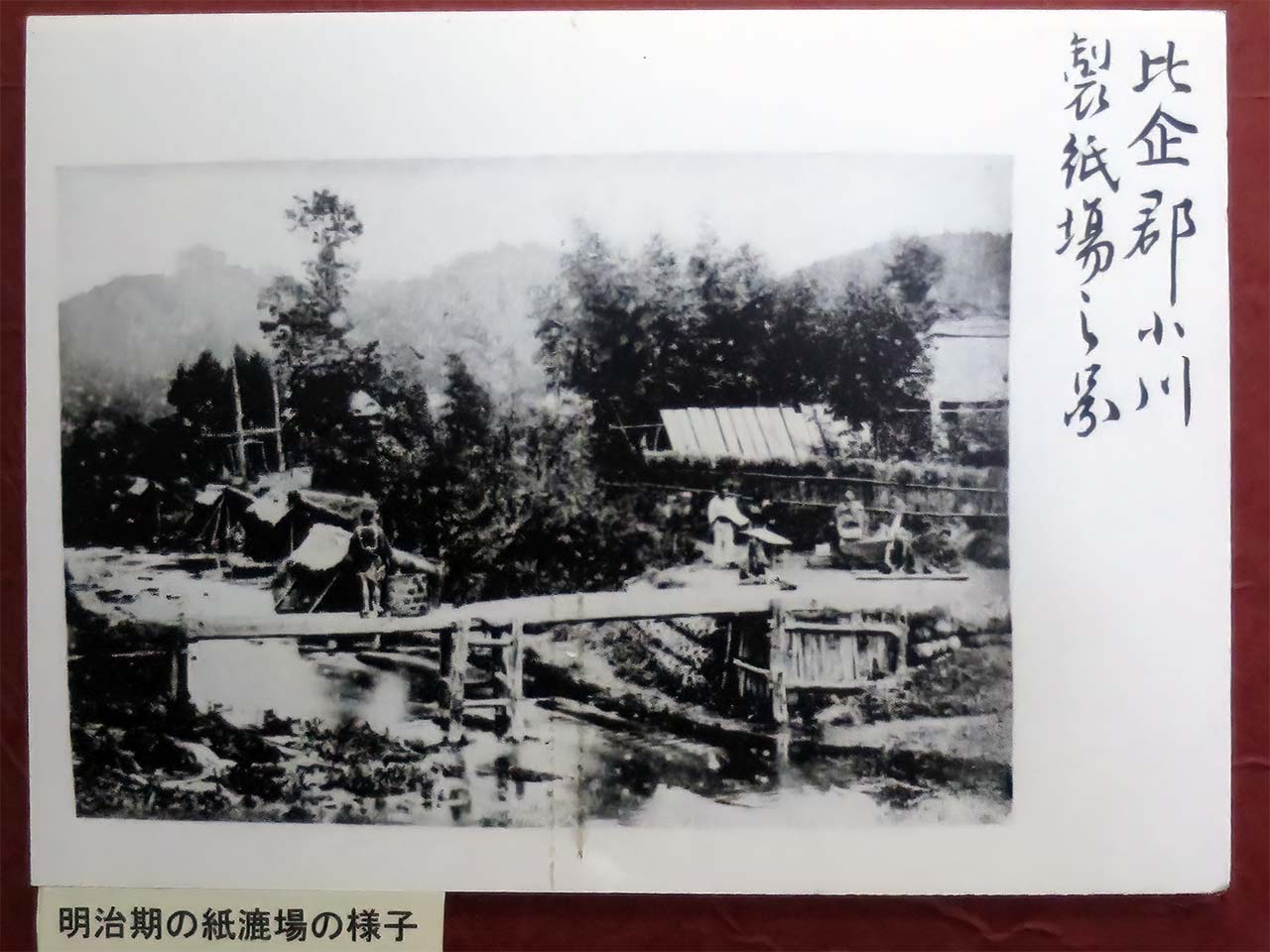

昔の製紙工程の写真展示があった。

パネル展示が何ヶ所にも重複する内容があり、写真が一貫して追えないのでわかりにくい。

収穫したコウゾを釜で蒸して枝から樹皮を剥ぐことから作業が始まる。これを「

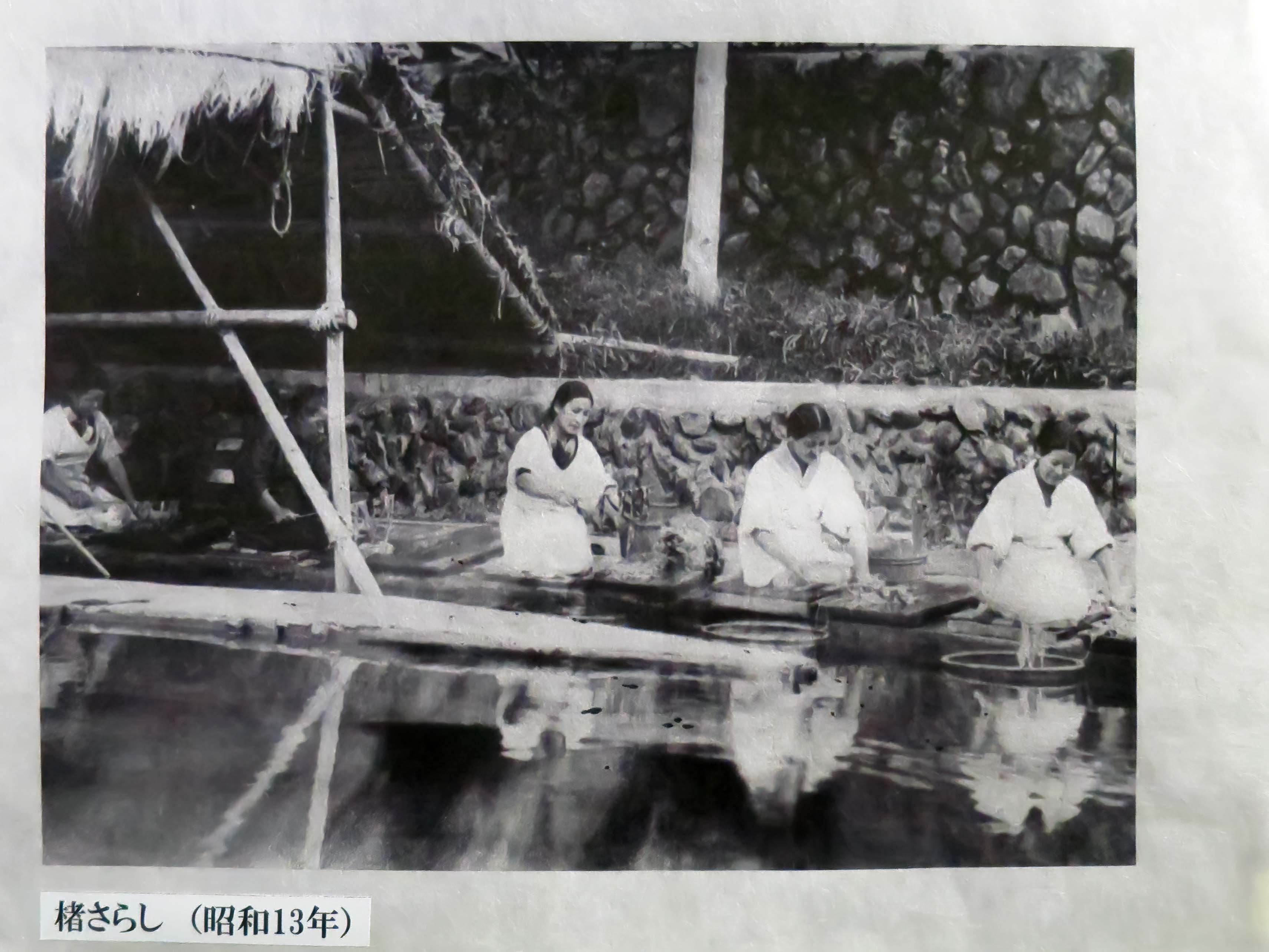

コウゾの樹皮は黒皮という色のついた層と、和紙になる白皮という層があり、水にさらして色のある部分を取り除く作業の写真と思われる。

黒皮を「ひき包丁」で削って白皮だけにしていく。

このへんの工程って麻の加工ともちょっと似ている。

「楮煮」という説明がある。

アルカリで煮る工程「煮熟」という工程の写真と思われる。

いわゆる、一般人が紙漉きだと思っている作業。

実は私はこの作業よりも、原料の下ごしらえする工程のほうに興味がある。

漉いた紙を圧縮して脱水する。

工程が年代によって違うのか、写真が分散していて分かりにくいのだが、興味深いのは水辺で原料をさらしているという古い写真。

これなんか、もし現代に残っていたら観光客が引きも切らない状態になりそう。

そのうち場所を特定に行こうかな・・・。

建物の外観を見ていこう。

渡り廊下や回廊がある昔の学校のような造り。外壁はピンク色の下見板ってのも時代だなぁ。

変電室。

水槽。

大量の水を使うので、自前の井戸と貯水設備があるようだ。

案内図で「創作室」と書かれた建物。

越し屋根が載っているので、もともと、ここが作業場だったのだろう。

案内板で名称が消されている建物。

たぶん宿直室か所長室みたいな部屋だと思われる。

この施設、パネル展示が整理されておらず分かりにくいし、新しくできた埼玉伝統工芸館とも機能的にダブっているのでちょっと将来が心配になってしまう。

でも、試験所の建物としては時代をよく物語っているものなのでこれはこれで見ておく価値があると思う。

試験所の北隣りには埼玉県小川和紙工業協同組合の事務所もある。

こちらは見学はできなそう。

(2016年02月13日訪問)