小畔川の合流地から少し上流にいったところに白髭神社がある。

神社の敷地は道路から見ると微高地になっている。

その神社の並びに昔からの農家もあるがここも微高地である。

おそらくここは過去の水害でも水がかからない場所なのだろう。

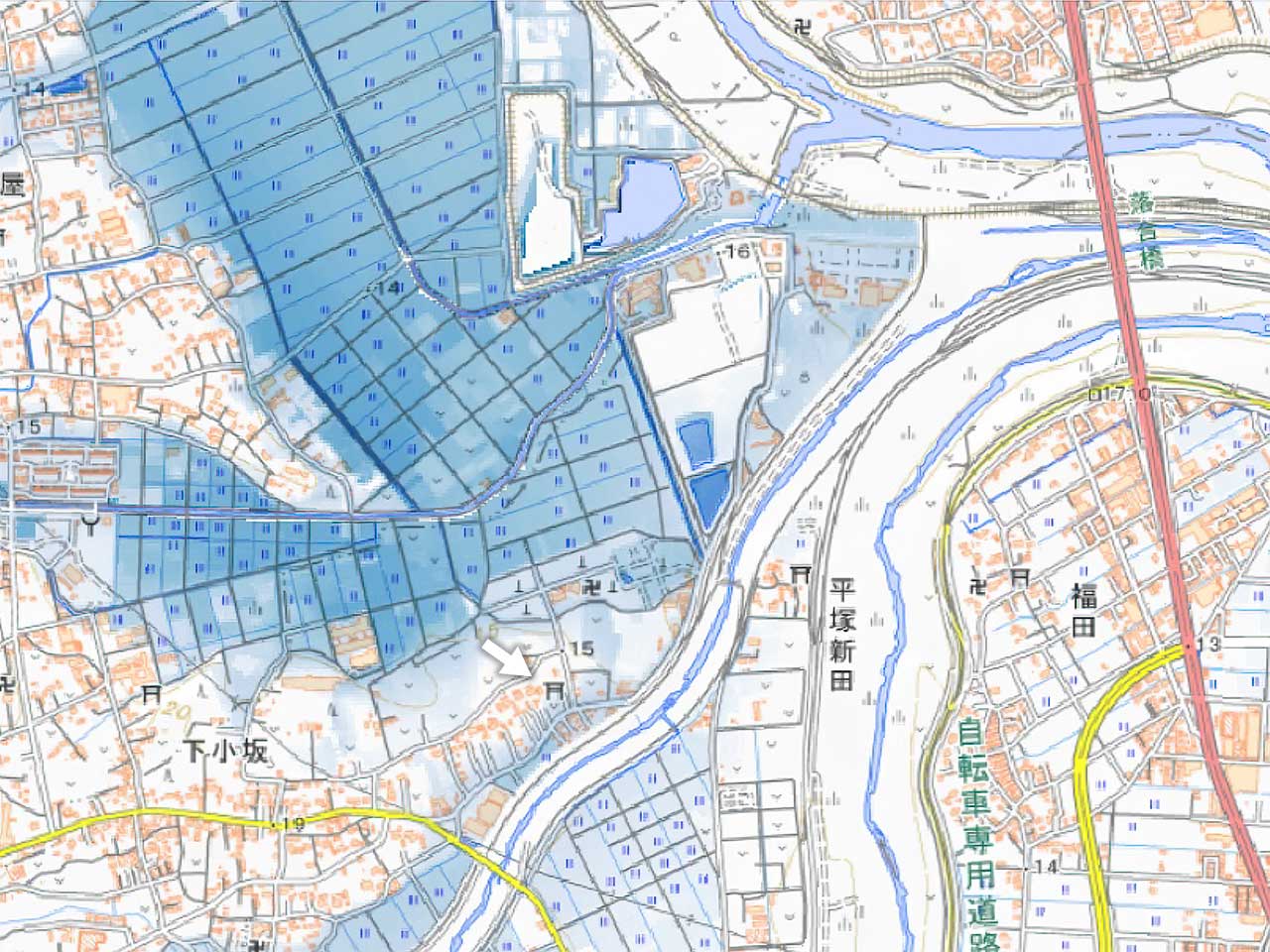

実際に国土地理院作成の「令和元年台風19号に伴う大雨による浸水推定段彩図」を見てみると、白髭神社やその並びの建物はほとんど浸水の被害を受けていないことがわかる。

台風19号は確かに大きな台風だったが、これが最期ということはなく、これから20年、30年のあいだには同じような水害が繰り返し起きるだろう。

これが川の近くの低地に暮らすということなのだ。

神社のシンボルは参道にそびえる2本のケヤキ。樹齢500年ともいわれる。

50年に一度台風19号のような大きな水害が起きるとして、このケヤキは少なくとも10回もそれを経験してここに立ち続けているのだ。

もちろん神社も幾度もの氾濫を経験してこの場所に残ったのだろう。

このケヤキは「下小坂の大ケヤキ」と呼ばれ、市指定の天然記念物になっている。

右側が幹周り6.44m、高さ23m、左側が幹周り6.33m、高さ27m。おそらく室町時代に同時に植えられたのだろう。

市が立てた看板によれば、右側が赤欅、左側が青欅と呼ばれているという。赤欅、青欅は木材用語で、ケヤキが育つ環境によって年輪が詰まったものは良材となり赤っぽくい色をしていて、それに対して年輪の粗い材は青っぽいためそのように呼び分けるのだという。つまりケヤキの品種や亜種というのではなく、製材しなければわからないものだと思われるが、なぜ赤欅、青欅と呼ばれるのかは謎だ。

あるいは、木材用語とは別の木肌や葉の色の違いなどがあるのだろうか。

樹があまりにも育ったため根のあたりは融合してしまっている。

参道はこの根の上を越えていく。

境内。

参道の右側には水盤と末社。

参道の左側には力石。

右側から、110kg(約30貫)、80kg(約20貫)、45kg(約10貫)。

拝殿は切妻の平入り。

川越で見た白髭神社と似た印象の建物だ。

拝殿内部。

石の間を経て、本殿の覆屋へ空間がつながっている。

拝殿の左側に末社。

本殿は覆屋が流造りのような屋根になっている。

内部の本殿も流造り。

本殿の背後にも末社があった。

本殿の右側には神輿庫。

神輿庫の内部。

(2023年04月23日訪問)