鎌形八幡神社から都幾川を少しさかのぼったところに、擬宝珠付きの朱塗りの橋がある。班渓寺橋だ。

この道は街道でもないし、抜け道というのでもないので、町の外の人がたまたま通りかかる可能性は低いと思う。私もきょう初めてこの場所を通った。

欄干が赤く塗られ、擬宝珠付きということは何かの観光地に関連するものなのだが、おそらく木曽義仲の生誕地という意味合いでの歴史的な町のシンボルなのだろう。

橋のすぐそばに班渓寺というお寺があったのでお参りしていくことにした。

お寺の前は不自然に道が広くなっていて、昔の馬場かな?という感じ。交通量は皆無なので、お寺に参詣したり墓参するときの路駐には便利だ。

門前には木曽義仲公誕生之地という石碑と高地蔵がある。

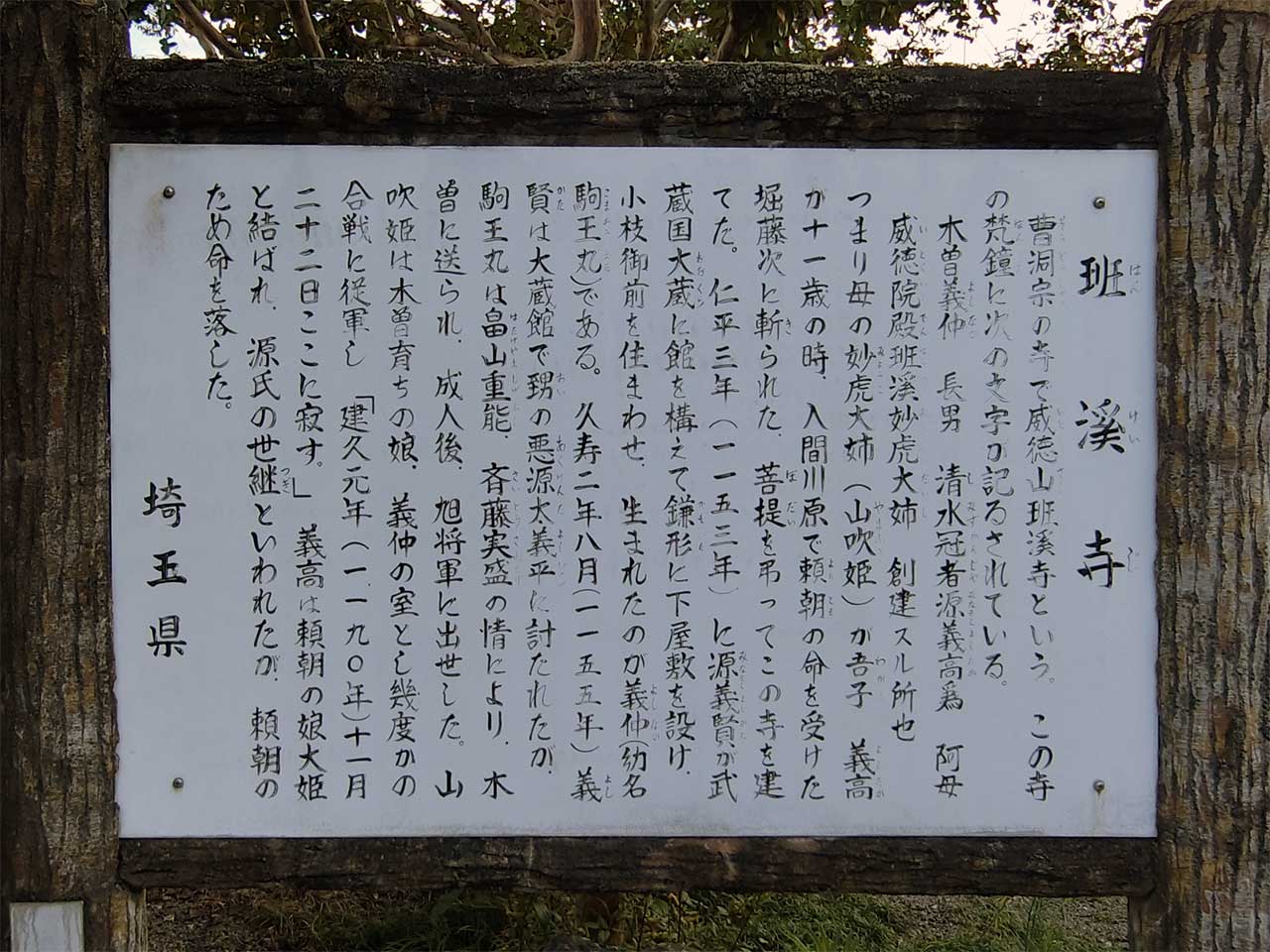

このお寺は木曽義仲の息子、源義高の菩提を弔うために建立されたという伝説が伝わっている。

木曽義仲は源頼朝らと共に平家と戦い勝利を収めたが、次第に頼朝と対立するようになる。そこで恭順の証として息子の義高を頼朝の娘に婿入りさせ鎌倉に置いた。事実上の人質だった。

しかし義仲と頼朝の不仲は決定的になり武力衝突に発展して義仲は討ち取られる。『平家物語』では、義仲は戦いにおいて、巴御前、山吹御前という2人の美女を伴っていたが巴は頼朝に捕らえられたとされる。

義仲の最後のとき、山吹は病気のため京で療養し別行動だった。義仲の死を知り、密かにこの鎌形の地まで逃げ延びたと寺伝に語られている。

一方、鎌倉で人質となっていた源義高は、妻の手引きで鎌倉を脱出してこの地を目指したが、追手がかかり入間川付近で討ち取られている。

山吹は尼となってここに寺を建て、源義高を弔ったのがこの班渓寺の始まりだと伝える。

寺を見ていこう。

山門は高麗門。

山門を入ると右側に鐘堂。

鐘堂の隣りには、用途不明の小屋。ぱっと見には神社の社務所か寺男の住居のような感じ。あるいは、観光寺院の護符売場のようでもあるし、寺子屋か何かの跡という感じでもある。

そのさらに隣りには鎮守社の天満宮がある。

この天神は、山吹御前が京都から落ち延びるときに守り神として伴ったものといい、この寺の最初の本尊だったと伝える。

その後、神仏分離で鎌形八幡の末社になった時代もあったが、現在は寺に戻っている。

本堂。

正面が土間の禅宗らしい本堂だ。

右側には玄関と庫裏。

本堂の内部の様子。

本尊は釈迦如来。

欄間に涅槃図の写真が掲げられている。

原本はこの寺に所蔵されているものなのかな。

(2022年10月21日訪問)